LIGHTING UP

THE STARTS

天上的每一颗星都是爱过我们的人。

致以种星星的人无限感念,

致以生死无限思考。

贾平凹先生曾说过“人的目的都一样,都是向死而生。”那么活着的目的是什么呢?那就是从生到死的过程。

韩延导演近些年的作品都在接近死亡、讨论死亡、感受死亡。在中国人的内心深处惧怕死亡,甚至忌讳谈死。

但是从《送你一朵小红花》到《人生大事》都将目光对准了小众家庭的悲欢离合。

从少年抗癌题材到殡葬行业的悲欢,观众感受到的是从病痛中寻找尊严,从离别中寻找慰藉。

种星星的人

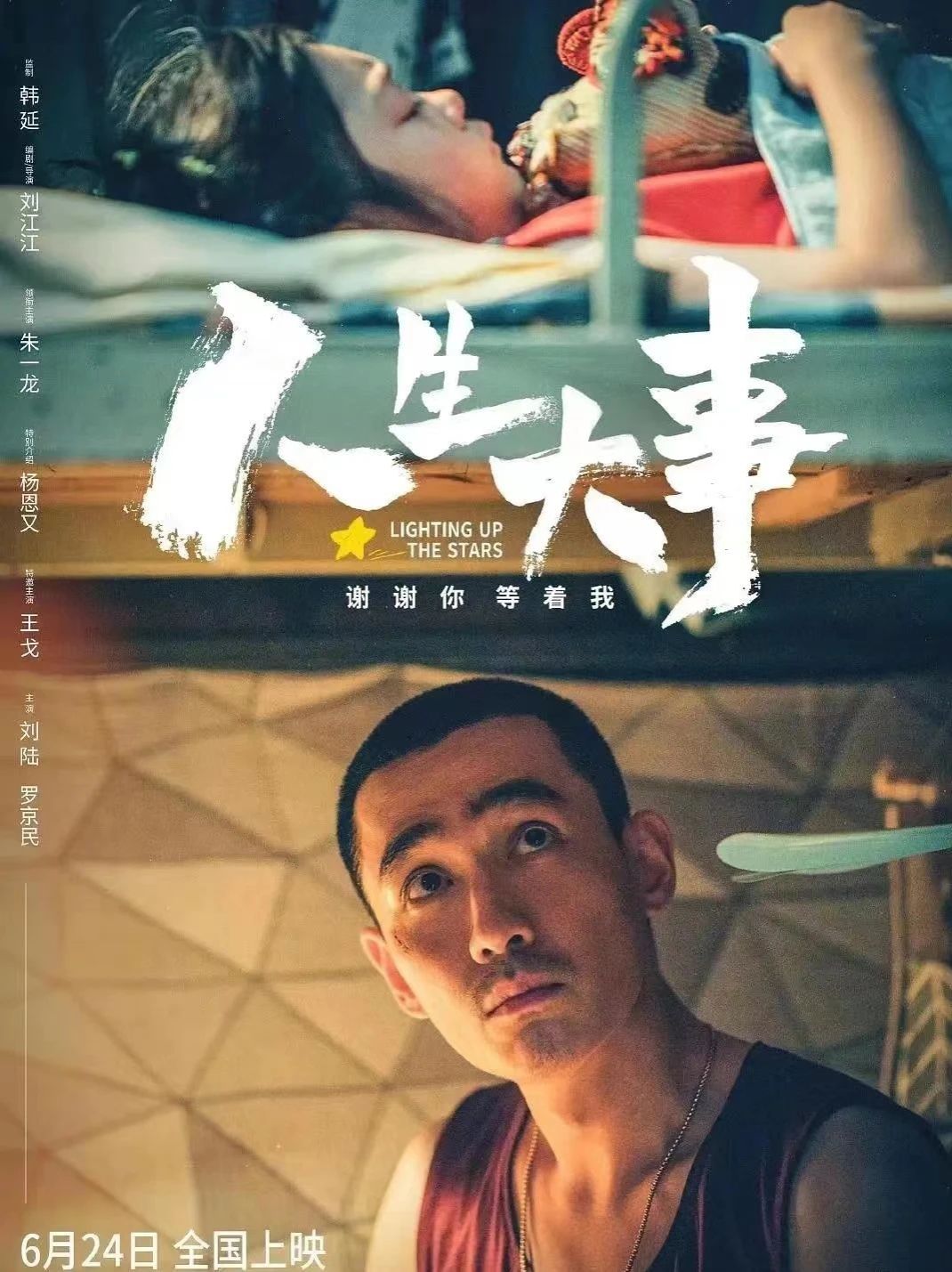

故事以“小文”外婆的离开为开端,开启了整部影片,让小文与莫三妹的生活有了交集。

小文从小跟着外婆一起生活, 从不知道什么是死亡。外婆的离开让小文变成了孤儿,一个小女孩孤苦伶仃,一遍遍的追问三妹,外婆去哪了,只想要回自己的外婆,因为那是她的一切,外婆对于她来说太重要了。她只想三妹把外婆还给她。

莫三妹“残忍”地告诉小文“你外婆被烧了,变成烟了,飘到天上去了,不见了,消失了。”小文什么也没说,只是望着那缕烟崩溃大哭。因为她知道她是真的再也见不到最爱的外婆了。

小文对外婆的感情是一把钥匙,打开了那个禁忌的世界。死亡并不可怕,在那个世界里有我们爱的人,有我们的思念,它不是和这个世界割裂的,而是和这个世界紧紧联系在一起的。生的反面是死,而某种程度上来说,死也孕育了生。

三哥的“考察期”延长了,好不容易接到的生意,小文却在骨灰盒上画画,他害怕被家属投诉,失去客户。为了对被小文画了画的骨灰盒交差,三哥说:他的“女儿”用画骨灰盒的方式对同龄人进行哀悼。这种祝福被小女孩的父母感受到了,也使他们得到了安慰。

因为小文的举动,使他收获了一份意外的感激和尊重。当小女孩的父母对他深深鞠了一躬时,三哥又惊讶又无措。当他明白小文画画的初衷后,看向小文的眼神中是恍然和内疚的。透过孩子纯净的眼睛,三哥开始重新审视殡葬这个行业,以及人活着的意义。

莫三妹告诉小文,外婆不是变成烟了,没有消失,而是升到天上变成星星了。小文半夜从床上爬起来,坐在院子里望天,把星星当成了外婆,跟星星说话。醒来的莫三妹看到这一幕后,选择了默默离去。

——

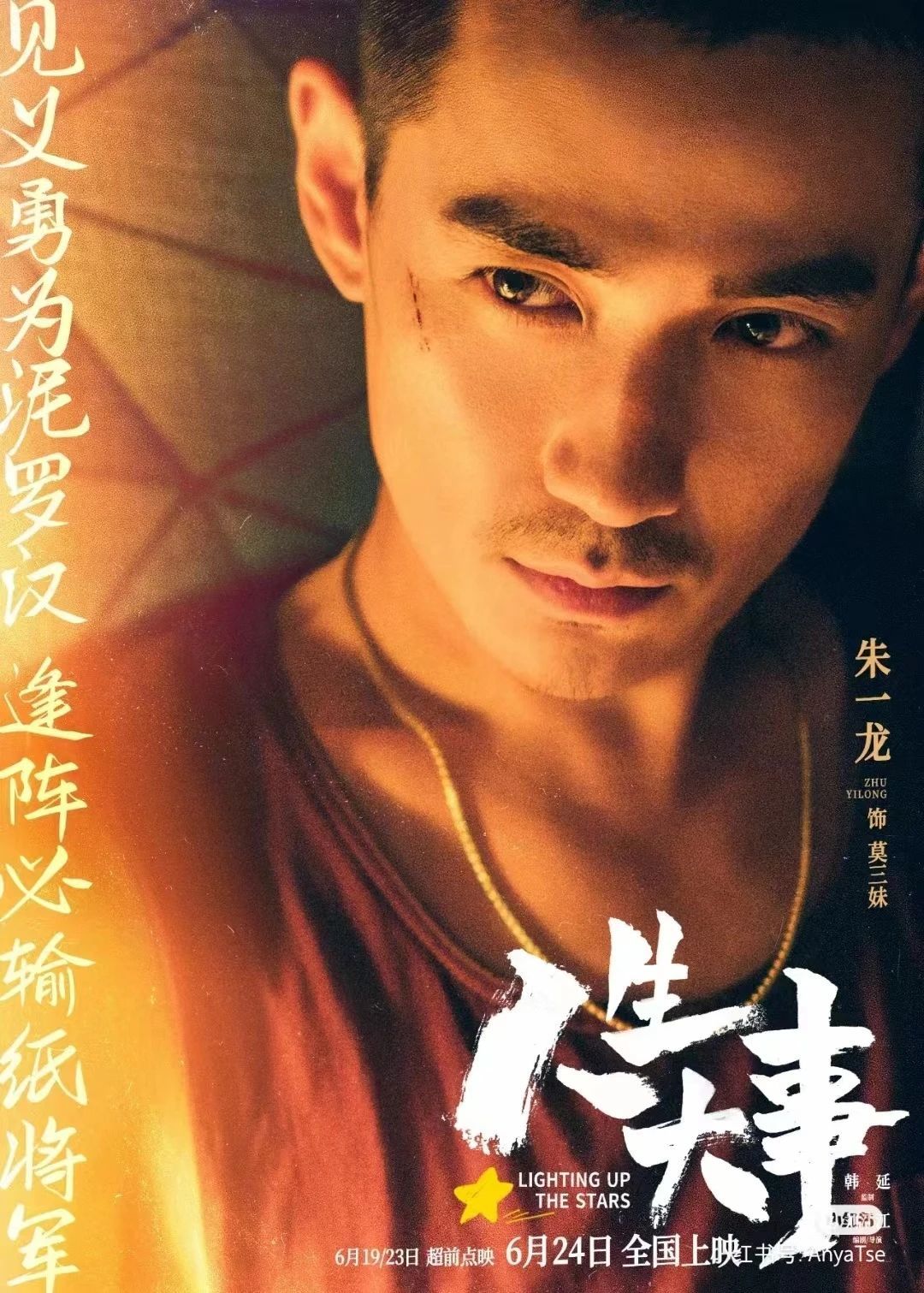

莫三妹,作为一个有过前科和污点的小混混,他是个彻头彻尾的边缘人。这么一个边缘人,要回归社会,他对祖传的殡葬事业是不认同的。可以想象,从小在上天堂店里长大的莫三妹,玩具是纸扎和丧葬用品的莫三妹,孩童时代没有少受过同龄人的嘲笑。做这一行,他是迫不得已,是为了和父亲周旋,好拿到“上天堂”的房产证,和女朋友双宿双飞去开启新事业。

有意思的是,“上天堂”是卖丧葬用品的,却开在婚庆店旁,一边是白事,一边是红事,还是蛮诙谐的。婚纱店的老板娘对上天堂积怨已久,认为不吉利,影响了她开门做生意。她看到小文站在店铺前,立马让儿子小胖大声背诗,以此来显示自己的优越感。这是周围人的态度,也符合了大众的态度——对死亡议题的回避。

可惜回避解决不了问题。莫三妹对未来的规划一一失败。莫三妹心心念念的女朋友琵琶别抱,选择了有钱的老六,还怀上了老六的孩子。他想领养小文,因为不符合领养条件,他涂上香水,期期艾艾去找白雪,没想到白雪和建仁早已经在一起。莫三妹不是个聪明人,他缺乏敏锐的观察力,他对世界的认知是后知后觉的,是被动的。

事业上的莫三妹也频频受挫。他想要挣钱,可是对死亡毫无概念的小文大闹火葬场,莫三妹不仅被罚款,还被父亲“人前训子”。小文帮他拉生意,找来外婆生前的舞伴,老大爷愿意出三十万给自办活人葬礼,重金之下莫三妹不顾习俗接了这单活儿,结果老人的家属大闹葬礼,莫三妹一行人被打得落荒而逃。

将就的生活并不能通向幸福,回避解决不了问题,只会把问题弄得更加复杂。

前女友的到来,是电影前半段一个有力的反转,暗合了因果循环。前女友和老六幸福地举行了婚礼,可惜好景不长,老六出车祸死亡,钱财被赔光。这个女人所追求的一切全都化作了泡影。但她还是有骨气的,她选择承担自己的命运,她来找莫三妹,不是想破镜重圆,而是央求莫三妹给老六拼骨化妆,让他体面地下葬。

如果是那个不成熟的莫三妹,是那个天真被宠坏的莫三妹,他可能会扬眉吐气地嘲笑前女友一顿,笑她眼瞎选错了人。但现在的莫三妹已经成长了,他在那段失败的恋情中也看到了自己的不足,而不是把所有错都推到前女友的身上。看着捧着大肚子哭泣的前女友,他心里没有大仇得报的痛快,只有悲凉。

原来死亡离普通人这么近,原来死亡来得这么快,那个春风得意的老六还没见到孩子出生,就化作了棺材里的一堆烂肉。

莫三妹感到了物伤其类的同情。

莫三妹带着父亲赶到殡仪馆,在父亲指导下给老六拼骨,见到老六的惨状他忍不住呕吐,好几个小时的高强度工作累得头昏脑涨,可是当家属看到妆扮一新的老六穿着西装躺在花丛中,悲恸地对着遗体发泄不舍和思念时,这一切都值了。

莫三妹第一次体会到了这个职业的成就感,也找到了久违的尊严。

当莫三妹开始尊重死者,同情每一个死者家属时,不知不觉中,他已经接受了死亡是生活的一部分。

父亲喝酒住院,莫三妹赶到医院去看望,见面就吵架的父子俩,因为莫三妹开始接受入殓师这份职业,父亲难得对他没有发脾气,两人心平气和地聊天。

在莫三妹心里,二哥是一根刺。每年祭拜的时候,他都会被逼着给二哥磕头,他不服,父亲对他的责骂,都化作了对二哥的嫉妒。不然,他也不会在吵架时说出自己去地底下换回二哥的混账话。

湖北有句谚语,叫作“爷奶重长孙,父母疼幺儿”,莫三妹不仅是幺儿,还是家庭里仅有的一个男孩,父亲连祖传的店铺都给了他,不可能不爱他,只是爱之深责之切。

父亲之所以让莫三妹给二哥磕头,是因为二哥把入殓师的职业做到了极致——他为了在长江里捞起死人的尸体,献出了自己鲜活的生命。可惜年轻时的莫三妹不懂,被嫉妒蒙住了眼睛。

直到父亲去世,自己从入殓师变成了家属,莫三妹才恍然大悟,明白了入殓师的分量之重。作为人生旅程终点站的执行人,入殓师和助产士一样重要,没有高下贵贱之分。

死者的尊严在入殓师手里得到维护,生者的执念在入殓师手里被安抚。

当父亲的骨灰璀璨地绽放在长江上的星空时,他不再是那个满腹怨念的小混混,而是一个造梦的艺术家。

原来对死亡真正的尊重,不是形式上的重视,不是三天三夜的流水席,不是车水马龙的纸扎,这些东西不过是活人的面子。

原来对亡者真正的思念,不是儿孙的哭泣,不是沉浸在悲恸中无法自拔,而是带着亡者的祝福继续生活下去。

生死,似乎都是围绕在身边的浓雾,明明近在咫尺,却看不清,穿不透。

人生只两件大事,一曰生,二曰死。

中国传统文化里,较少谈论死亡话题,或是忌讳,或是无知。许多人觉得死亡是不吉利的,充满了恐惧和逃避。就连秦始皇那样雄才大略,统一六国后的最大愿望,也是四处求仙问道,追求长生。

人们歌颂生命,赞美生活,却不愿不肯花一点点心思,去了解和思考死亡。医疗和殡葬,大概是生活在现代的我们,能了解到的离死亡最近的行业了。

其实,早在千年以前,先贤们就给出过答案。

孔子讲杀身成仁,孟子曰舍生取义,庄子谈向死而生。

王羲之笔下,一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

李太白吟着, 生者为过客,死者为归人。天地一逆旅,同悲万古尘。

苏东坡感慨,物与我皆无尽也,而又何羡乎?

王守仁指了指自己的心口,此心光明,亦复何言。

莫三妹是个没怎么读过书的人,他也许不懂那些大道理。可在火葬场里的童年,使得他比大多世人都看得透彻。

——

——

你看呐,他们知道自己是要死的,不论王侯将相,贩夫走卒,数十年人间如同白驹过隙,草木飘摇。他们活着的时候,都知道自己有一天要死的。

可他们仍然奋力挣扎,为了食物和衣衫,为了权利和财富,为了情感和尊严,为了你能想到或你想不到的所有的任何事物,终其一生的挣扎着。

——这世界上的不公道有许多种。

这世界上唯一的、最后的公道,就是每个人的生命,都会走向死亡的终点。

“天上的每一颗星,都是爱过我们的人;

只要你真的相信,你就是最幸福的人;

只要你真的相信,你就是种星星的人”