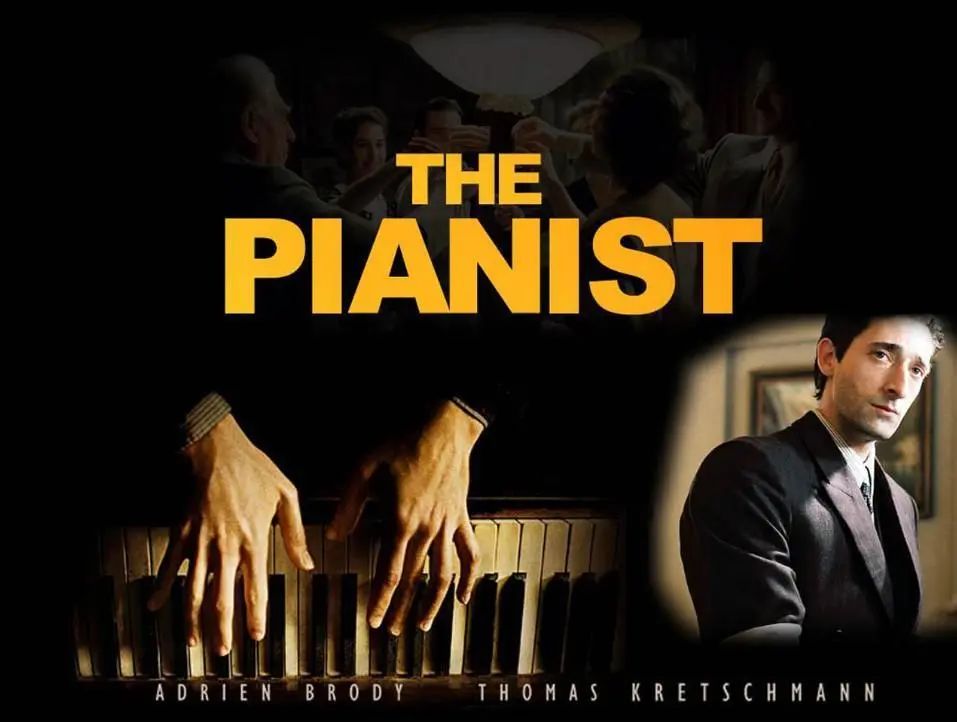

电影要讲述二战期间,一位天才的波兰犹太钢琴家,四处躲藏以免落入纳粹的魔爪。他在华沙的犹太区里饱受着饥饿的折磨和各种羞辱,整日处在死亡的威胁下。他躲过了地毯式的搜查,藏身于城市的废墟中。幸运的是他的音乐才华感动了一名德国军官,在军官的冒死保护下,钢琴家终于捱到了战争结束,迎来了自由的曙光的故事。

影片刚开始,钢琴家正在波兰电台弹钢琴,他完全沉浸于优美的音乐之中。突然间,一声巨响破坏了他的演奏,电台遭到了德军的轰炸,他的指尖还在钢琴键上停留,他不愿意终止那首未完的曲子,可炮火也在继续,这一刻炸毁的是墙壁,下一刻可能就是他自己。在电台同事的崔促下, 他不得不停止录音,逃离了电台。现实总是那样残酷,无情的炮火不会怜惜再美妙的音乐,而是继续猖獗,在下楼梯中偶遇到主攻大提琴的多罗塔,两人一见如故,相约再见。德国进驻了波兰,席皮尔曼和家人们还没意识到战争即将到来,商量着暂不逃难,虽然一片混乱,但是在收听广播时,电台传来消息:英法两国正式向德国宣战,波兰不再孤立无援。得到这个消息,大家都非常振奋,认为现在的局面马上就会改善。然而,事情的发展马上脱离了了正轨,英法两国并未派一兵一卒支援波兰,席皮尔曼失去了电台的工作,他和多罗塔约会,但发现外面的环境对于犹太人不太友好,比如他们本想去咖啡馆,但是咖啡馆的门牌上挂着:禁止犹太人进入。这个时候,德国军队对在华沙的犹太人的残忍迫害正在渐渐拉开帷幕。

德军入侵华沙后,华沙特区的犹太人需要佩戴专门的臂章,每个家庭只能留2000波币,在路上遇见必须鞠躬,不能走人行道,只能走水沟,儿子看着父亲饿死在街头,而路人像往常一样走过,习以为常。战争面前,没有尊严可言,然而习惯了战争才是最可怕的。对于犹太人来说,看着活活被打死的男孩;看着对面的坐轮椅的老人被扔下楼;看着被一枪抢打死的人,他们无力反抗,只有默默忍受,曾经不愿为纳粹卖命,如今也要跪在德军为了生存面前卑微地求饶…对纳粹而言生命如同草芥,即使身背数十条人命,也不会有任何罪恶感…电影对纳粹无视生命藐视生命的行径毫无保留的揭露,也告诉我们在惨无人道的战争中生命显得如此渺小而可笑,继而警示和平的重要性。

无疑,我们的主人公是幸运的,在一次又一次的辗转逃亡中席皮尔曼逃到废弃的医院,这里早已是无辜的战争亡魂的栖息地,他四处搜寻可以充饥的食物,继而逃到一个房子里,在一个晚上,他正寻找能将好不容易找到的罐头打开的器具,却遇到一位德国军官,然而军官并没有击杀他,询问了他的职业后,得知席皮尔曼是一位钢琴家,让席皮尔曼弹奏一曲。曲罢,军官放过了他。得知席皮尔曼躲在楼上的小阁楼,还为席皮尔曼定期带来食物。接着,随着战争的深入,德军节节败退,军官在给席皮尔曼留下充足的食物后,德军从华沙撤退。1945年1月,苏联红军攻进了华沙。插着波兰国旗的汽车开进了这片废墟。就这样席皮尔曼得救了。战后,席皮尔曼继续弹琴,影片在席皮尔曼演奏的演唱会上落下了帷幕。剧中,席皮尔曼弹奏的曲目均为肖邦作品,这与影片主题高度契合。肖邦是波兰、也是世界伟大的音乐家,具有高尚的爱国情操和人格,在其作品中,国家与民族始终是永不磨灭的主题。音乐里蕴含着他对命运的挑战和对祖国的热爱之情。影片中,席皮尔曼更是把肖邦的作品作为自己的精神支柱。这些作品不仅充分配合了电影的情感表达,更彰显出影片所表达的不屈生命力和民族气节。